トライアル期間含め、これまで3年にわたり25名のOB・OGを輩出してきた”スポーツサイエンスラボ”が、2025年4月から『ゼミ』として新たに生まれ変わりました。体育科目の講義・演習で学んだ基礎的な知識をさらに発展的かつ実践的な学びへと接続させることを目的としています。

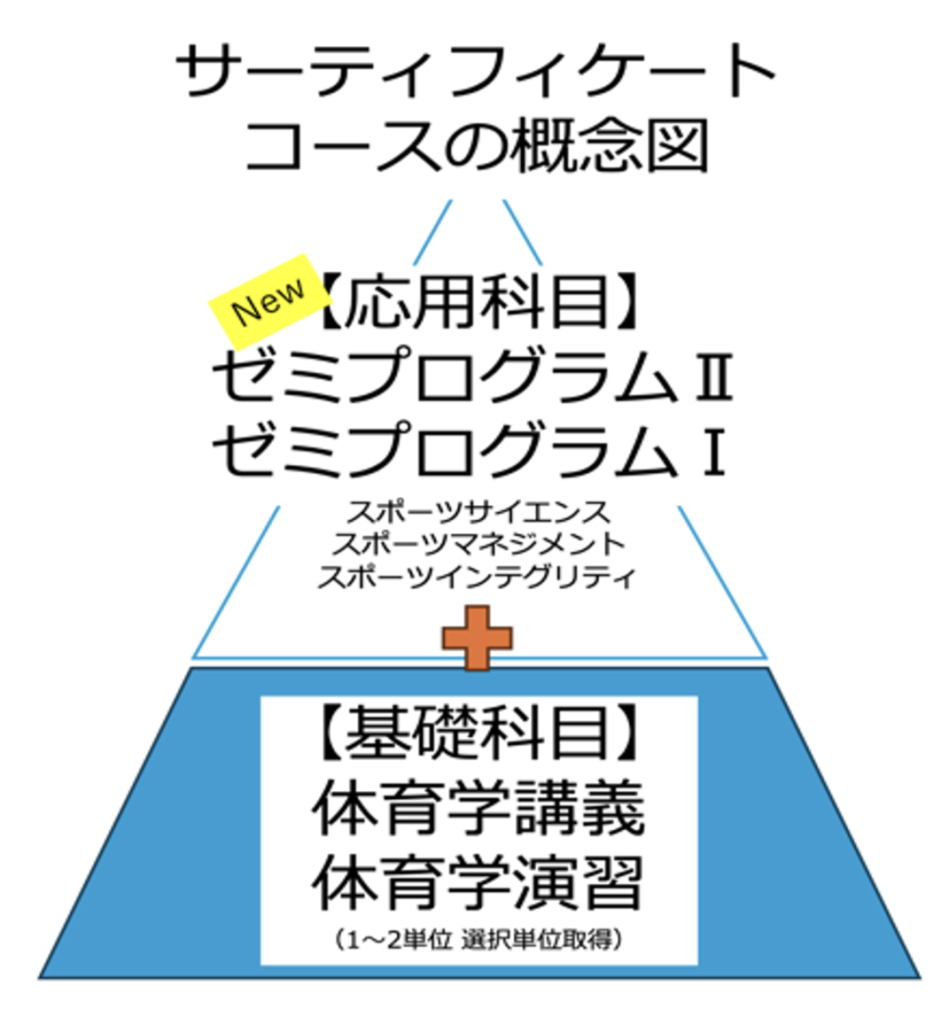

単位の出るサーティフィケートプログラムです

これからは正式な授業となります。履修を希望される方は、他の授業と同様に体育研究所設置科目の体育学演習「スポーツサイエンスゼミ」を履修申請してください。春学期がスポーツサイエンスゼミⅠ(1単位:座学と計測方法の知識獲得がメイン)、秋学期がスポーツサイエンスゼミⅡ(1単位:各々のフィールドでの実践がメイン)となります。2025年度は初年度ということもあり定員は5名です。

基本的にはこれまでと同じく、スポーツサイエンスに関する知識を学び、実践できるようにしていくという軸です。これはブレません。そういった中で、所定の条件(ゼミⅠとゼミⅡの単位を取り終え発表を済ませる:以下参考写真)をクリアされた方には就職活動や大学院進学の際に用いる履歴書に記載可能なサーティフィケートを得ることができます(以下のようなイメージです)。単位を取ること以外に、大学でどんなことを能動的に学んできたかをアピールできる材料となります。

履修には条件があります

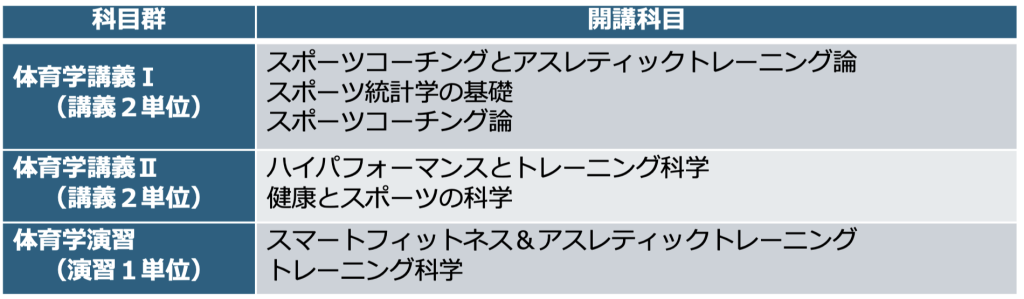

上述の通り「体育科目の講義・演習で学んだ基礎的な知識をさらに発展的かつ実践的な学びへと接続させることを目的」としています。ですので、すでに体育研究所設置科目の体育学講義もしくは体育学演習の単位を得ている方が履修対象となります。詳しくはシラバスをご確認ください!ちなみにスポーツサイエンスゼミでは以下の単位を取り終えていることが求められています。

備考&コンタクト

少々紛らわしいですが、このゼミを履修することで本来学部で必修となっているゼミが免除されるものではないです。お間違えないようにお願いします。何か不明な点がありましたらお気軽にメールください。

inamitあっとkeio.jp

[あっと]を”@”マークに変えてメールをお送りください。

スポーツサイエンスゼミのメリット

■メリット①■

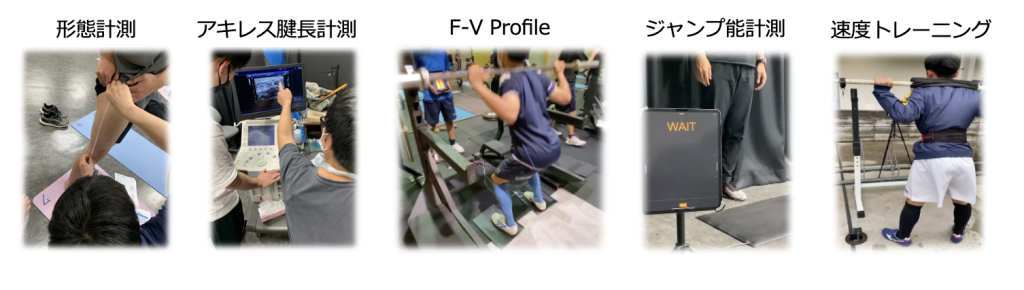

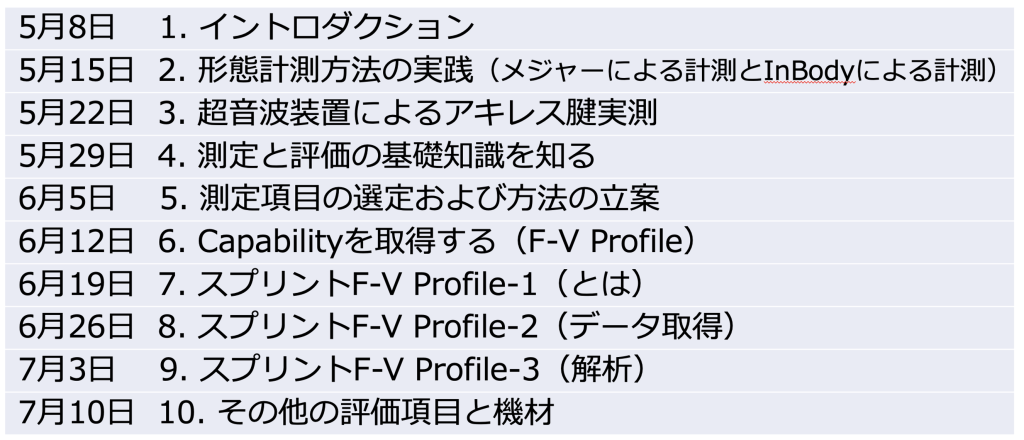

慶應義塾大学にはスポーツサイエンスに関係する専門学部はありません。しかし、運動&スポーツ科学研究室のスポーツサイエンスゼミでは他大スポーツ科学専門学部生が体系的に学ぶチャプターを厳選し、その中から特に”アスリートのパフォーマンスやコンディショニング”にフォーカスした内容を実践的に学ぶことができます。どうやったら速く走れるのか?、力と速度のトレーニングどっちに取り組んでいこう?、とにかく身体をデカくしたいけどどうしたらいいかな?などなど、より実践的な内容とそれを評価するための方法論を数多く学びます。以下は2024年度春学期に学んだことをリストしたものです。

もちろん断片的な部分が多くあり、さらには基礎的な知識の獲得はあまり期待できないかもしれません。この課題を埋めるべく、体育学講義や体育学演習と紐づけシステム化されています(それ故に体育学講義や体育学演習の単位を事前に取り終えている必要があるわけですね)。これまで参加してくださった先輩方で、体育会に所属している塾生は自身のフィールドで、またトレーニングが大好きな塾生は自身の身体を利用して学んだ知識を実践していらっしゃいます。

◆ゼミOB(旧ラボ)の活躍事例

①慶應義塾高校野球部にて学生コーチをしている学生の例

関連記事1:水分量・筋肉量を数値化し、睡眠や入浴法まで指導…慶應高校甲子園優勝の陰にある「他校はマネできない最先端科学」

関連記事2:“常識を変えた慶應高校野球部日本一の立て役者”体育研究所「スポーツサイエンスラボ」が切り拓くスポーツの未来

②慶應義塾大学体育会競走部に所属しているパリ五輪を目指す学生の例

■メリット②■

まずはスポーツ科学で用いる機器を使って数値にふれてほしい。。。そんな想いがあります。

ですので、研究室が現有している装置等を調整の上ですがある程度自由に活用することができます。

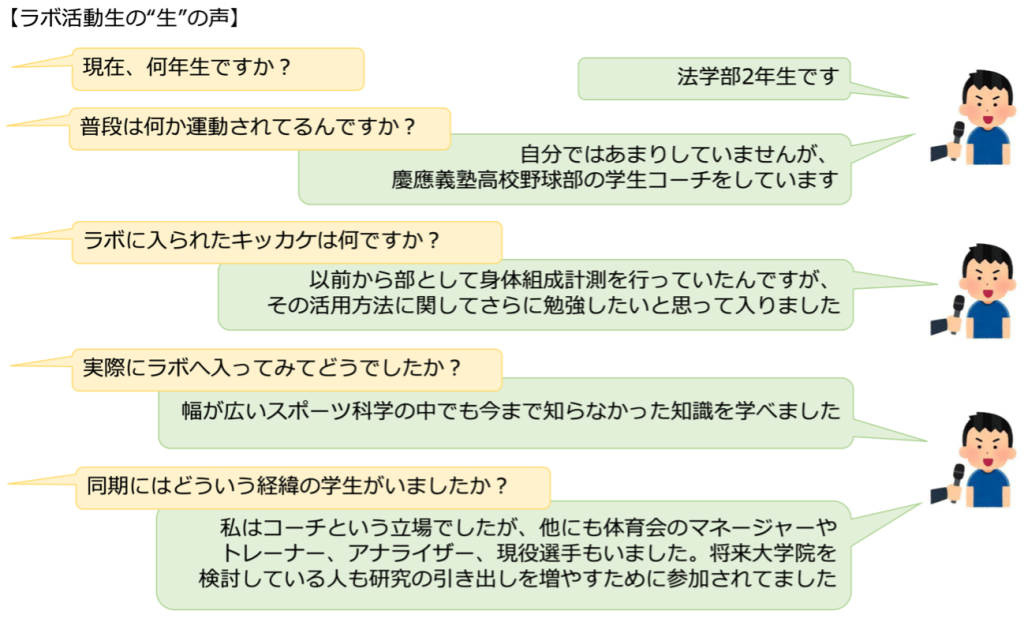

先輩塾生(旧ラボ生)の生の声です。

以下は卒業生の研究テーマです。春学期と秋学期の1年間を通じて様々な角度で学び、それを自身のアイデアで柔軟に可変されたことがわかりますね。個人的には、体育会に所属されている方は強化に役立てている方が多い印象ですが、最近はそうでないテーマが増えてきています。なお、良い発表・良い実践をされた方は学会発表を計画されている方もいます。

■研究テーマ一覧■

■2024年度修了生■

K君:100m走において自分とトップ選手を比較する

Y君:十種競技における練習と疲労の関係

O君:inbody トレーニング内容、リハビリなど競技力向上に向け活用

K君:氷上と陸上での運動能力の相関関係【日本氷上スポーツ学会にて発表】

N君:アイスホッケーにおけるF-V Profile :男子大学生選手の陸上トレーニングの最適化【日本氷上スポーツ学会にて発表】

K君:筋損傷による体内水分の変化【日本臨床スポーツ医学会にて発表予定】

I君:大学男子サッカー選手におけるポジション別の体組成とスプリント&ジャンプの特性について

K君:ソッカー部のスプリント&ジャンプ能力強化計画の途中経過に関して

T君:高校野球におけるinbodyとFV-profileに基づいた選手の体の成長分析とその検討

N君:ジャンプ高と反応速度の関係性 〜主観とデータのズレに着目した検証〜

K君:下半身のトレーニングとフェンシングパフォーマンスの関係【優秀賞】

■2023年度修了生■

I君:大学女子陸上競技選手における月経周期の体組成への影響

K君:筋疲労における主観と客観のギャップ~リアクタンスと筋肉の関係~

O君:甲子園メンバーとの比較に基づく現チームのパフォーマンスについての検討

S君:練習量はジャンプFVにどのような影響を与えるのか

I君:RSIの数値を用いた跳躍競技の踏切時の接地時間の改善

S君:私とInBody 〜陸上短距離選手のパフォーマンス向上に着目して〜

T君:ハードル競技者のInBody測定結果によるコンディショニング分析及びバイオメカニクス的検討【優秀賞】

■2022年度修了生■

M君:F-V Profileに基づいたストレングストレーニングの実施について

K君:F-V Profileを活用した大学野球選手における野球パフォーマンス向上の検討

K君:陸上短距離選手のチームビルディングとマネージャーが果たす役割についての考察

H君:野球における投手の球速とコントロールに関する考察およびスポーツにおけるプログラミングの活用

T君:高齢者のタンパク質摂取とサルコペニア関連因子についての研究

たくさんの方をお待ちしています。ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。

[inamitあっとkeio.jp ] ”あっと”を”@”に変えてメールを送信ください。